White Noise Stuttgart: Was die Schließung über unsere Gesellschaft verrät

Die Schließung des White Noise in Stuttgart hat in der sexpositiven Community, aber auch weit darüber hinaus, viele Fragen aufgeworfen.

Warum verschwindet ein Ort, der Raum für Diversität und neue Formen des Miteinanders schaffen wollte?

Bevor ich beginne, möchte ich etwas klarstellen:

Ich werde hier nicht bewerten, wer im konkreten Fall „recht“ oder „unrecht“ hat.

Ich will nicht beurteilen, ob die nach eigenen Angaben von Rassismus betroffenen Personen recht hatten – oder ob die Clubbetreiberinnen tatsächlich unreflektiert oder machtbewusst gehandelt haben.

Diese Fragen sind wichtig, aber sie sind nicht mein Thema.

Ich möchte eine Vogelperspektive einnehmen – über das Ereignis hinausblicken – und fragen, was diese Schließung über uns als Gesellschaft aussagt.

Ist es wirklich zielführend, wie wir derzeit mit solchen Konflikten umgehen?

Und vor allem: Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus, in dem Ideale, Verantwortung und Realität so oft unvereinbar scheinen?

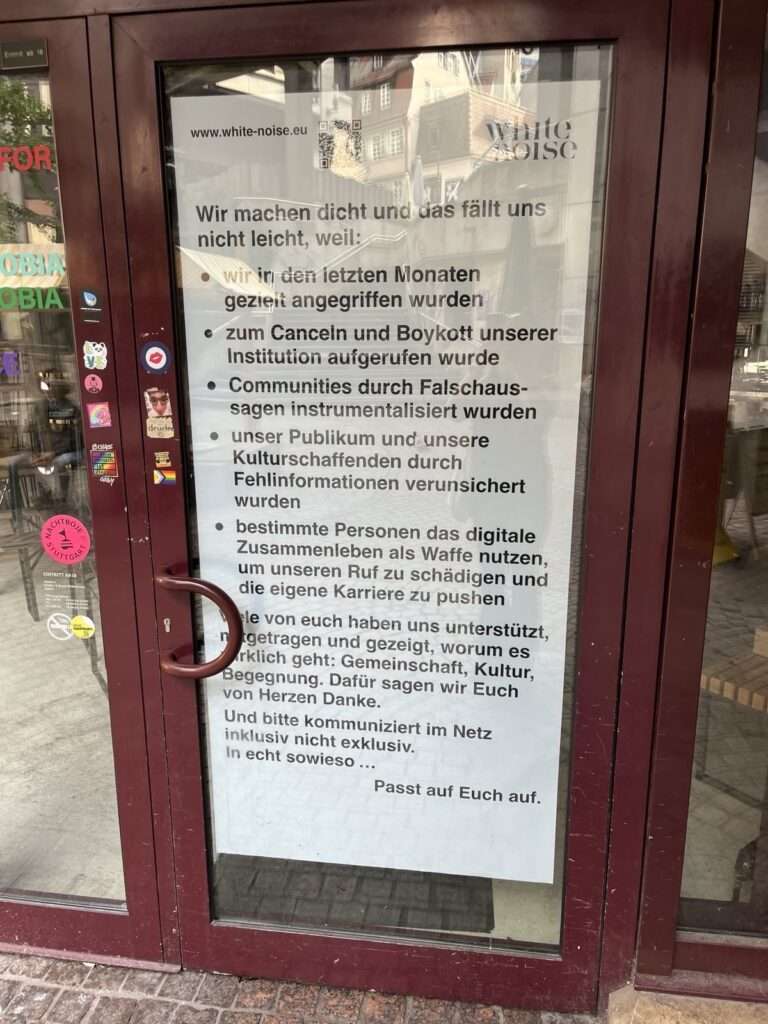

Am 26. September 2025 hat das White Noise seine Schließung bekanntgegeben.

In einem Statement nennt der Club gezielte Angriffe, Boykottaufrufe und Verunsicherung nach einem Türvorfall als Gründe; Veranstaltende sagten ab, Abende blieben leer.

Offizielles Statement des White Noise

Ich beobachte solche Entwicklungen seitdem ich die Sexpositive Community gegründet habe– und sehe darin weit mehr als nur die Schließung eines Clubs.

Es ist ein Symptom für ein tiefer liegendes Spannungsfeld zwischen Idealismus, Ethik und gesellschaftlicher Realität.

Metapher: Gesellschaft als Containerschiff

Am 26. September 2025 wurde die Schließung des White Noise öffentlich bekanntgegeben.

In Stellungnahmen nannten die Betreiber:innen gezielte Angriffe, Boykottaufrufe und Verunsicherung nach einem Türvorfall als Gründe; Veranstaltungen wurden abgesagt, Räume blieben leer.

Quelle: Stuttgarter Zeitung

Parallel dazu veröffentlichte die Person, die nach eigenen Angaben von Gewalt betroffen war, ein persönliches Statement auf Instagram. Darin schildert sie ihre Sicht auf die Ereignisse und spricht über ihre Erfahrungen und Gefühle im Zusammenhang mit dem Vorfall:

Statement auf Instagram ansehen

Ich sehe unsere Gesellschaft wie ein riesiges Containerschiff: schwerfällig, träge, aber stetig in Bewegung — im Fluss der Zeit. Die Richtung des Schiffes steht für unsere gesamtgesellschaftliche Entwicklung; die Änderung der Fahrtrichtung repräsentiert Wandel. Ja, Veränderungen geschehen — aber sie geschehen langsam.

Auf diesem Schiff leben alle: Subkulturen, Minderheiten, Bewegungen, Communities. Und von diesem Schiff aus fahren kleine Schnellboote los — Projekte, Clubs, Initiativen — genau wie das White Noise, das versuchte, anders zu segeln. Diese Schnellboote sind Experimente: Sie testen, wie Wandel aussehen kann, zeigen Wege, die das große Schiff (die Gesellschaft) eines Tages adaptieren könnte.

Doch solche Schnellboote stehen unter Druck: Je weiter sie sich vom Mutterschiff entfernen, desto freier und idealistischer können sie agieren – aber desto stärker geraten sie in Turbulenzen. Nähe zur Gesellschaft bringt Stabilität, Förderung, Publikum; Distanz bringt Autonomie, aber auch Einsamkeit, finanzielle Unsicherheit und Gegenwind. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich viele Initiativen, die neue Formen von Miteinander, Ethik oder Sexualität erproben..

Was die Schließung des White Noise Stuttgart über Wandel und Verantwortung zeigt

Die Diskussion um das White Noise Stuttgart berührt mehr als nur die Frage, wer in diesem konkreten Fall „recht“ hat. Sie wirft ein Schlaglicht auf ein größeres Muster: Wie gehen wir als Gesellschaft mit Fehlern, Macht, Verantwortung und Lernprozessen um – besonders dann, wenn idealistische Ziele auf reale Strukturen treffen?

Vielleicht ist die entscheidende Frage nicht, wer schuld ist, sondern wie wir besser damit umgehen, wenn etwas schiefgeht.

Denn nur, wenn wir Räume schaffen, in denen auch Unvollkommenheit Platz hat, können sich echte Veränderung und kollektives Lernen entfalten.

Über Idealismus, Wissen und Komplexität

Die feministische Kultur und Ethik hat in kurzer Zeit immens an Tiefe gewonnen – vor allem durch intersektionale Perspektiven, die nicht nur Geschlecht, sondern auch Rassifizierung, Klasse, Behinderung, Sexualität und weitere Kategorien miteinander verbinden.

Dieser Ansatz wird etwa im FES Gender Glossar anschaulich beschrieben.

Das zeigt: Der kulturelle Lernprozess unserer Zeit besteht nicht mehr nur aus klaren Fronten, sondern aus vielen parallelen Bewegungen, die einander herausfordern und ergänzen.

Diese zunehmende Vielschichtigkeit ist kein Widerspruch, sondern ein Zeichen von Reife.

Sie eröffnet die Möglichkeit, gemeinsam an einer ethischen Kultur zu arbeiten, in der unterschiedliche Erfahrungen Platz haben – und in der es weniger darum geht, wer recht hat, sondern wie wir miteinander klarkommen, während wir alle noch lernen.

Doch mit der Erweiterung dieses Wissens wächst auch die Komplexität.

Und diese Komplexität braucht Zeit – Zeit, um sie nicht nur zu verstehen, sondern auch umzusetzen.

Zeit, um die dafür nötigen Werkzeuge, Strukturen und Systeme zu entwickeln, die auf dem „großen Schiff“ der Gesellschaft überhaupt anwendbar sind.

In dem Moment, in dem man Unternehmen oder Initiativen schafft, die solche Werkzeuge produzieren oder neue Wege erproben, schafft man nicht nur Innovation – man schafft auch Arbeitsplätze und Abhängigkeiten.

Dadurch entstehen Fürsprecher, auch unter Menschen, die den Idealismus vielleicht nicht teilen, ihn aber tolerieren, weil sie durch ihre Arbeit ein Stück weit mit ihm verbunden sind.

Das ist ein oft übersehener Mechanismus gesellschaftlicher Veränderung:

Wandel geschieht nicht nur durch Überzeugung, sondern auch durch Verflechtung.

These: Vielleicht haben politische Bewegungen wie die AfD genau diesen Mechanismus verstanden – allerdings in eine andere Richtung. Sie bauen gezielt Strukturen auf, schaffen bezahlte Positionen, Netzwerke, Medienformate und wirtschaftliche Abhängigkeiten. Dadurch entstehen Menschen, die ihre Positionen unterstützen oder zumindest dulden, weil sie mit ihnen verbunden sind – nicht aus Ideologie, sondern aus Struktur.

Gedankenspiel (zugespitzt): Stell dir vor, eine Bewegung würde ausgerechnet von rechts gestoppt, weil sie „nicht korrekt genug“ im Sinne eines idealistischen Weltbildes agiert hätte. Absurd, oder? Dieses Gedankenexperiment verdeutlicht den Unterschied: Während progressive Bewegungen oft an ihren eigenen ethischen Ansprüchen ringen, agieren rechte Kräfte meist ohne solches moralisches Dilemma – und gewinnen dadurch Handlungsspielraum.

White NOICE als Schnellboot

Das White NOICE war ein solches Schnellboot. Es wollte zeigen: Es geht auch anders. Ein Raum für Diversität, Queerness, Sexualität, Kreativität. Und doch musste es am Ende zurück zum Mutterschiff – oder untergehen.

Denn hier liegt das Dilemma:

Je weiter sich ein solches Schnellboot von der Gesellschaft entfernt, desto ethisch reiner wird es – aber desto weniger Ressourcen hat es. Nähe zum Mutterschiff bringt Stabilität, aber auch Kompromisse.

Idealismus und wirtschaftliche Realität prallen aufeinander.

Das magische Dreieck der Realität

In der Betriebswirtschaft gibt es das magische Dreieck aus Qualität, Preis und Quantität.

Man kann nie alle drei Ziele gleichzeitig perfekt erreichen.

Übertragen auf Orte wie das White NOICE:

- Weniger Qualität (ethische Kompromisse): Eintrittspreise bleiben niedrig, Events finden regelmäßig statt. (Beispiel: kommerzielle Mainstream-Partys)

- Weniger Quantität: Die Ethik stimmt, die Preise sind fair – aber Events finden selten statt. (Beispiel: Konsentival, Natural Instincts)

- Weniger Preisbewusstsein: Ethik und Häufigkeit stimmen, aber nur wenige können sich den Eintritt leisten.

Dieses Spannungsfeld ist unauflösbar.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegen manchmal keine Prinzipien – sondern Software, Mietverträge und Formulare.

Ethik, Software und Realität

Schon einfache Dinge zeigen, wie eng Idealismus und Realität miteinander verflochten sind.

Viele Buchungs- oder Verwaltungssysteme kennen noch immer nur „Mann“ und „Frau“.

Willst du eine Plattform, die alle Gender-Identitäten abbildet, musst du mehr investieren – in Zeit, Geld, Wissen und oft auch in technische Eigenentwicklungen.

Doch Software ist nur ein Beispiel.

Auch Räumlichkeiten, Personal, Sicherheit, erworbene Safespaces, Netzwerke, Genehmigungen oder ein über Jahre aufgebauter Ruf sind Teil dieser Realität.

Das alles sind Werkzeuge, die meist für die „Normalsgesellschaft“ entworfen wurden – nicht für Orte, die Diversität, Queerness oder alternative Formen von Körperlichkeit leben wollen.

Wer solche Räume betreibt, bewegt sich also ständig in einem Spannungsfeld: zwischen den vorhandenen Strukturen, die vieles erleichtern, und den eigenen Ansprüchen, die oft über das technisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich Etablierte hinausgehen.

Ein 100 % ethisch perfektes System wäre theoretisch möglich – aber nur zu einem sehr hohen Preis oder mit deutlichen Einschränkungen bei der Häufigkeit und Zugänglichkeit von Veranstaltungen.

Das Dilemma

Die Schließung des White NOICE zeigt, in welchem Spannungsfeld wir uns als Community bewegen.

Einerseits wollen wir unsere ethischen und moralischen Ansprüche ernst nehmen – das ist schließlich die Grundlage unserer Arbeit und unseres Miteinanders.

Andererseits verlieren wir mit jeder Schließung eines Projekts, das im Kern in die richtige Richtung zeigt, auch eine Basis, auf der überhaupt noch etwas Neues entstehen kann.

Wir stehen also zwischen zwei Polen:

Dem Anspruch, Dinge richtig zu machen – und der Realität, dass Veränderung Zeit, Ressourcen und Fehler braucht.

Wenn wir jeden Ort verlieren, der noch nicht perfekt ist, verlieren wir auch die Räume, in denen coole, experimentelle und wichtige Dinge überhaupt erst stattfinden können.

Ein Appell an die Community

Vielleicht sollten wir uns fragen, ob es wirklich zielführend ist, einen Ort zu canceln, der im Grundsatz unsere Werte teilt, nur weil er sie nicht perfekt umsetzt.

Perfektion ist kein Maßstab für Wandel – Bewegung entsteht durch Austausch, Reibung und Mut zum Versuch.

Gemeinsame Orte wie das White NOICE sind wichtig, weil sie Räume öffnen, in denen unterschiedliche Perspektiven nebeneinander existieren können.

Natürlich kann dort nicht alles gleichzeitig umgesetzt werden.

Aber genau deshalb braucht es Veranstaltende, die Verantwortung für ihre Themen übernehmen – anstatt diese Verantwortung vollständig auf Clubbetreibende abzuwälzen.

Ein Club kann Räume schaffen, Strukturen bieten, Sicherheit organisieren.

Aber das, was einen Abend wirklich prägt – die Haltung, die Atmosphäre, die Achtsamkeit – entsteht durch die Menschen, die sie mit Leben füllen.

Schlussgedanke

Wenn wir Orte wie das White NOICE verlieren, verlieren wir mehr als nur Räume.

Wir verlieren Erfahrung, Wissen, Vertrauen – und die Möglichkeit, Dinge besser zu machen.

Veränderung geschieht nicht, wenn wir alles schließen, was unvollkommen ist.

Sie geschieht, wenn wir gemeinsam an den Orten arbeiten, die es überhaupt wagen, anders zu sein.

Eine gemeinsame Zukunft – statt weiterer Spaltung

Viele der bestehenden Bewegungen und Communities, die sich mit Themen wie Rassismuskritik, Feminismus, Inklusion, Queerness oder Sexualität beschäftigen, teilen im Kern ähnliche Werte.

Wir sind eigentlich Verbündete – auch wenn unsere Perspektiven unterschiedlich sind.

Was uns fehlt, ist ein gemeinsamer Raum, um das sichtbar zu machen.

Ein Forum, in dem sich alle diese Co-Communitys begegnen können – um gemeinsam über Dilemmata, Missverständnisse und strukturelle Probleme zu sprechen.

Ein Ort, an dem wir nicht nur unsere Unterschiede, sondern vor allem unsere Gemeinsamkeiten sehen:

den Wunsch nach einem respektvollen, freien und gerechten Miteinander.

Gerade in Stuttgart wäre ein solches Forum wichtig.

Ein Ort, an dem jede Community ihren Platz hat, wo über Themen wie Zugänglichkeit, Ethik, ökonomische Realität und gegenseitige Verantwortung beraten werden kann.

So könnten Spannungen früh erkannt und Ressourcen besser geschützt werden – damit nicht eine Community unbewusst etwas zerstört, das eigentlich das Gesamtprojekt voranbringen würde.

Vielleicht existieren solche Foren bereits.

Doch zumindest die sexpositive Community wurde bislang nicht eingeladen, Teil davon zu sein.

Und wir haben das Selbstverständnis, dazuzugehören – auch wenn wir uns in manchen Punkten von anderen Bewegungen unterscheiden.

Als mögliche, noch zu denkende Option könnte der Erforschungsraum e.V. ein Organisator dieses Forums sein:

Ein Verein, der Austausch organisiert, Dialog fördert und Brücken baut –

zwischen Menschen und Bewegungen, die längst auf derselben Seite stehen, aber sich oft nie begegnen.

Kritik als Chance – Räume für gemeinsames Lernen

In einer Gesellschaft, die sich im Wandel befindet, ist Kritik unvermeidbar – und notwendig.

Doch entscheidend ist, wie wir mit ihr umgehen.

Kritik sollte nicht das Ende eines Dialogs markieren, sondern seinen Anfang.

Sie kann Wachstum auslösen, wenn sie gehört und ernst genommen wird – auf allen Seiten.

Gerade im Fall des White Noise zeigt sich, wie schnell Vertrauen zerbrechen kann, wenn Kommunikation nicht gelingt.

Wenn Betroffene das Gefühl haben, nicht glaubwürdig zu sein, nicht verstanden oder nicht ernst genommen zu werden, entsteht Schmerz – und dieser Schmerz verdient Gehör.

Awareness-Arbeit kann hier ein Werkzeug sein, aber sie ist kein Gericht.

Ihr Ziel ist nicht, Recht oder Unrecht zu sprechen, sondern Räume zu schaffen, in denen Erfahrungen ernst genommen, Verantwortung geteilt und Heilung ermöglicht werden kann.

Es geht darum, aus Vorfällen zu lernen – als Individuen, als Community und als Gesellschaft.

Manchmal gelingt es so, dass aus Verletzung Verständigung wächst.

Ebenso brauchen Veranstaltende und Clubbetreiber:innen Räume, in denen auch sie mit ihren Zwängen, Grenzen und Möglichkeiten gesehen werden.

Denn nur wenn alle Beteiligten gehört werden – die Betroffenen wie die Verantwortlichen –, entsteht die Chance, gemeinsam Strukturen zu verbessern, Missverständnisse aufzulösen und Vertrauen wieder aufzubauen.

Das von mir gedachte Forum soll genau diesen Raum eröffnen:

Einen Ort, an dem Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Verletzungen sachlich, sicher und empathisch miteinander sprechen können.

Nicht, um Recht zu behalten, sondern um sich gegenseitig zu verstehen.

Denn Veränderung geschieht, wenn wir uns gegenseitig ernst nehmen – auch in Differenzen – und die Fähigkeiten, das Wissen und die Ressourcen, die wir als Gemeinschaft besitzen, bündeln, anstatt sie zu zerstreuen.

So kann aus Konflikt wieder Verbindung entstehen – und aus Verletzung Erkenntnis.

Nur so bleibt Wandel lebendig, anstatt abzureißen.

Nur so können wir weiter wachsen – gemeinsam.

Dieser Artikel wurde von Ingo Fleckenstein entworfen und mit Unterstützung von ChatGPT stilistisch, strukturell und rechtschreiblich überarbeitet – unter redaktioneller Kontrolle und inhaltlicher Verantwortung von Ingo Fleckenstein.